إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

ثم أما بعد ،،،

سنحاول أن نتفكّر سويّاً في لحظة نزول الوحي، نتخيّل أننا جزءٌ من هذا المجتمع، نحن أناس من أهل مكة، صحونا صباحاً على خبرٍ يتناقله بعض الناس، أنّ فلاناً رجلٌ منّا نعرفه ربما كان جاراً لفلان، صديقاً لفلان، قريباً لفلان، يزعم أنه نبي، اجعلونا نفكّر في هذا، أننا الآن، أنت مثلاً واحد من جيرانك يسلّم عليك كل يوم عادي – سلام عليكم – فهو يقول لك: – على فكرة عاوز أقول لك حاجة – فقلت له: ايه؟، فقال لك – على فكرة سيدنا جبريل جاء لي وقال لي في وحي وأنا رسول،، فماذا سيكون ردّ فعلك فــ ” ايه ظروفك، يعني في ايه ” فتخيل هذا الموقف، كيف ستستقبله، شخص عادي من الناس، وهو ربما يكون أفضل أخلاقاً وسلوكاً وصدقاً وأمانة، ولكنه يتكلم عن وحي يأتيه من الله تبارك وتعالى بنبوة ورسالة ومنهاج يقسم الناس إلى قسمين، أناسٌ مآلهم إلى النعيم سرمداً، وأناسٌ مآلهم إلى العذاب دائماً وسرمداً، هذه ليست قضية بسيطة، هذا انقسام كبير للعالم، العالم كله سينقسم قسمين، يكلّمك عن دار غيبية أنت لا تعرف عنها شيء، والمخاطبين أناس أساساً قضية البعث هذه ليست موجودة.

فما طبيعة المجتمع وفكره؟ الآن أناس تعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون لكنه أوكل شيئاً من تدبيره إلى أناس من الخلق، يرمز لهؤلاء العظماء الذين هم وسطاء بين الله وبين عباده في صورة أحجار وأصنام، ولذلك قالوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى فنحن نعتقد أن قريش أو قبائل العرب كانت تعبد الأصنام التي هي الأحجار نفسها، لا، هذه الأحجار مجرّد رموز، مثلما جعل قوم نوح عليه السلام هذه التماثيل رموزاً للصالحين الذين لهم عند الله سبحانه وتعالى المكانة والمنزلة العالية والرفيعة، فنحن أناس أصحاب دنس، أصحاب نجس، لا نستطيع أن نتصّل بربنا سبحانه وتعالى مباشرة أو ندخل عليه بدون أن يكون هناك وسطاء، أناس راقيين، هؤلاء الناس الراقون نحن نوسّطهم لكي يسألوا ربنا سبحانه وتعالى لكي يرحم أو أن يغفر أو أن يرزق، وعندما نحب أن نأخذ قرار في أي مشروع، نذهب لنستقسم بالأزلام، نذهب عند هؤلاء الوسطاء أصحاب المعرفة والدراية ونأخذ رأيهم ماذا نفعل، فسيذهب للرجل الكاهن ويضع ثلاثة أسهم في جراب أو قدح، ويسحب سهم، افعل، أو لاتفعل، وواحد أبيض – حيادي – وإذا لم يأتي على هواه يعطي للرجل فلوس ويحاول محاولة أخرى.

شخص يريد أن يسافر فيطيّر طير، إذا طار إلى اليمين، إذاً على بركة الله، فهذا الموضوع جيّد وسنسافر، أما إذا طار إلى اليسار، فهذا الموضوع شؤم ولا داعي للسفر، فهذا بالنسبة للمعتقدات السائدة.

فبعد هذه الحياة هل يوجد حياة أخرى؟ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وخلاص كدا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ أي في النهاية الأجل الذي يأتيهم هو الموت الذي ليس بعده حياة، والمجتمع مجتمع طبقي به سادة وعبيد، ووضع قبلي، كل قبيلة لها وضعية معيّنة حسب تاريخها ومدى ثروتها، ومدى النفوذ الموجود عندها.

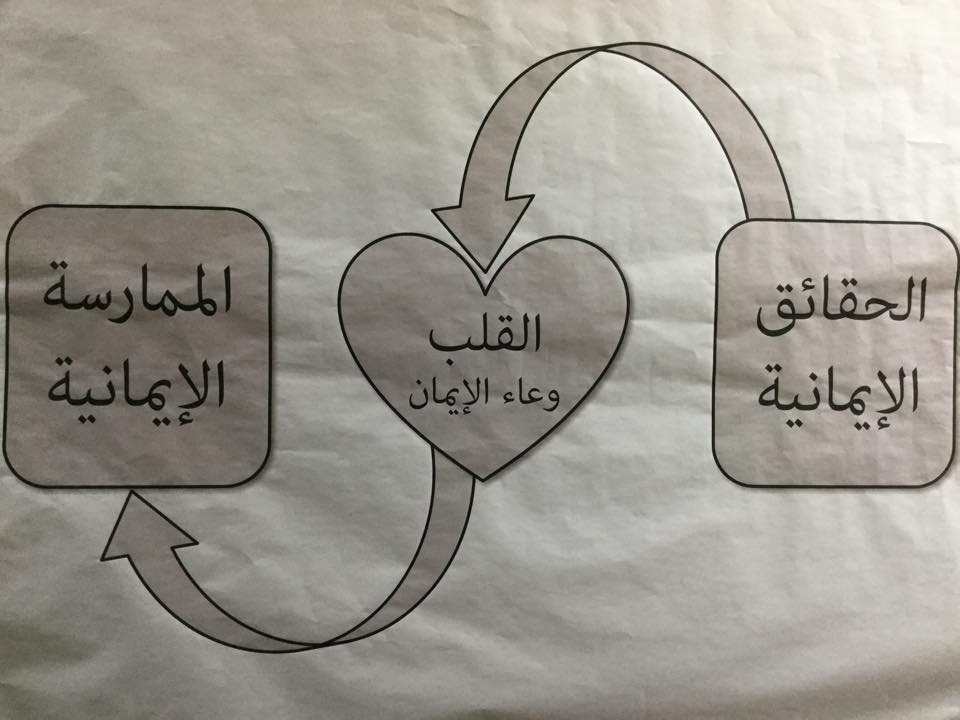

فخرج رجل من وسط الناس، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان برسالته، وأن الذي لا يصدّقه فيما يخبر به أنه رسول الله، أن هذا من أهل النار، المجتمع إزاء هذا الكلام ماذا كان موقفه؟ انقسم المجتمع انقسام كبير، أناس أسرعت، وأناس أبطأت، وأناس أبت ورفضت، فما الذي فرّق فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الذي نريد أن نبحث عن إجابته، فما الذي جعل أناس جاءهم رجلٌ يعرفونه جميعاً، فمستوى معرفتهم به مستوى معرفة واحد، أتاهم بخطاب واحد، مستوى إدراكهم له مستوى إدراك واحد إن لم يكن متطابق فهو متقارب، لكن ردود أفعالهم كانت مختلفة ومتباينة، فعلى أي أساس؟ ما الشيء الذي يتغاير به الناس، ما الشيء الذي يفاوت بين شخص وشخص في درجة أو مستوى الاستقبال، فنحن نريد أن نجاوب على هذا السؤال، لماذا؟ لأن بناءً على تحديد هذه الإجابة أستطيع أن أحدد حقيقة وضعي أنا ايه بالضبط، أنا في مستوى الإقبال أو عدم الإقبال في مستوى الإسراع أو الإبطاء هذا متوقّف على شيء، شيء موجود في الكينونة الداخلية عند الإنسان، هذا الشيء هو ” القلب ” فالناس تتباين مواقفها بناءً على وضعية هذه المضغة التي تستقبل هذا الخطاب، فنحن الآن سنترك كل ما في أيدينا وسنركّز على الثلاث أشياء ” ” الحقائق الإيمانية ” التي تدخل ” القلب ” فتنتج عنه بعدها ” ممارسة إيمانية “

الآن نحن لكي نأخذ خطوة أقرب باتّجاه ربنا سبحانه وتعالى الموضوع محتاج أن يفكّ قليلاً، أي أننا كلنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى مدركين ما ينبغي أن نكون عليه، فما الذي تبقّى لكي نأخذ خطوات باتجاه هذا؟ محتاجين أحياناً أن نترجم ونفك بعض الأشياء، ونبحث عن علل لبعض المشاكل.

فالآن يوجد شيء اسمه حقائق الإيمان الذي أرسل ربنا سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ” حقائق الإيمان ” هذه كيف نستطيع أن نترجمها لشيء نستطيع أن نستعمله في الحياة.

أي: سيدنا جبريل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له أن هذا الإيمان عبارة عن حقائق ثابتة، ست حقائق ثابتة كلنا نؤمن بها، أن الإنسان يؤمن بالله، بملائكة الله، برسل الله، بكتب الله، بلقاء الله تبارك وتعالى وأن كل شيء يجري في هذه الدنيا وفي الآخرة إنما يجري بقدره، بعلمه وقدرته وحكمته، كل هذا الكلام نحن مؤمنون به.

هذا الكلام كيف يفكك لكي يتحوّل إلى حقائق إيمانية نحن نمارسها، هذه الحقائق الإيمانية هذه أين محلّها؟ محلها في هذه المضغة، فهذه المضغة ما طبيعتها؟ وما صفتها؟ وما الأشياء التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لكي نفهم كيف هي تستقبل، فأنت الآن لديك حقائق إيمانية، هذه الحقائق الإيمانية مم تتكون؟ أساساً معلومات، وقلنا قبل ذلك المعلومات ليست الإيمان، المعلومات هي المعرفة، وعندما يتفاعل القلب معها، يتأثر بها، يتجاوب مع هذه المعاني، حينئذٍ تتحول إلى حقائق إيمانية، فعندما تكون حقائق إيمانية، لابد أن تتبعها مباشرةً هذه الممارسة الإيمانية، والممارسة الإيمانية فيم تتمثل؟ تتمثل في كل شيء، كل الأخلاق التي يتعامل بها الإنسان في الحياة، ولكننا نريد أن نركز في الأعمدة الرئيسية التي ذكرناها قبل ذلك، الأشياء التي تعتبر القوام الأساسي للإيمان الذي يحمل بقية الأشياء، علاقة الإنسان مع القرآن، مدى ذكر الإنسان لله، مدى إقامتنا للصلاة، مدى اجتهادنا في الدعاء والابتهال والتضرّع إلى الله، فالآن القرآن ربنا أمرنا فيه بالتدبّر، فنتدبّر أي ماذا نفعل؟ نريد أن نأخذ أمثلة نتعامل بها بشكل واقعي مع آيات لكي نحاول أن نقترب من المفهوم العملي التطبيقي للتدبر.

أما الذكر كيف ييكون الشخص ذاكر لله فعلاً وما المقصود من الذكر، وكيف يتحقق؟، كيف يقيم العبد الصلاة؟ ما هي حقيقة الدعاء؟ ومدى قيمته وأهميته في إصلاح أحوال الإنسان، فنحن لدينا إذن الموضوع سينصب حول ثلاثة أركان، ترجمة الحقائق الإيمانية، وترجمة الممارسات الإيمانية، لكن الجزء الأصعب قبل كل هذا هذا ” القلب ” ، فلماذا نسأل ما هذا ” القلب “؟ لماذا نحن نريد أن نعتبر أن هذا جزء أساسي ومحوري؟ لأننا قلنا قبل ذلك كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير قال: ” الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله ألا وهي القلب “

إذاً هناك نقطتين، الأولى: لماذا ذكر النبي هذا تعقيباً على الكلام الأول، ما العلاقة؟ الشيء الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل صلاح أحوال الإنسان وسلوكه، أو عياذاً بالله فساد أحوال الإنسان وسلوكه كل هذا متوقف على شيء واحد، هو على جملة واحدة فقط، هذه المضغة توصف بصلاحٍ أم بفساد، فمتى تكون صالحة ومتى تكون فاسدة، فما الأشياء التي تصلحها وما الأشياء التي تفسدها، وبناءً على ذلك هي إذا تشرّبت أي شيء تنضح به، مثل الاسفنجةن الشيء الذي سيتشرّبه القلب تنضح منه على الجوارح، ولذلك ذكرنا قبل ذلك قول عليّ رضي الله عنه قال: القلوب أوعية فأوعاها أحفظها، ما معنى أوعية ” كروانة، سلطنية ” هذا الوعاء لماذا صنع؟ لكي تسكب فيه ما تحتاجه أو ما تشتهيه، على حسب ما سأضعه في الوعاء، على حسب ما ينضح من هذا الوعاء.

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمور حلال واضحة أنها حلال، وأمور حرام واضحة أنها حرام، ودائرة ضبابية نوعاً ما، فإزاء هذه الدائرة الضبابية، هنا سيقع شيء من الصراع في نفس الإنسان، لماذا؟ لأن ميله النفسي يدعوه إلى تناول هذا الشيء، ووازعه الإيماني أو ورعه يحجزه عن تناول هذا الشيء، فما الذي سيحسم، مدى الصلاح والفساد المستكن المستقر في هذه المضغة.

إذاً ما نريد أن نقول أن طبيعة هذه المضغة هي التي ستحدد طبيعة الإنسان، سلوك الإنسان، ستحدد مصير ومستقبل الإنسان.

هذا القلب جعله ربنا سبحانه وتعالى هو المخاطب بالأساس بالوحي، قال تعالى بعدما ذكر الآيات العظيمة التي تتكلم عن مصير الإنسان من أول قول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ” بقلب ” مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كل هذا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ المخاطب أساساً بهذه الكلمات، شخص رزقه ربنا قلب، أو شخص يسعى أن يكون له قلب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ قلب حيّ يعي ويعقل عن الله سبحانه وتعالى أو كان راغباً في أن يكون له قلب عبر ماذا؟ عبر إلقاء السمع والإصغاء والانصات والحضور، ما معنى الشهيد؟ الشهيد هو الحاضر التي تشهد كل جوارحه، قلبه ووجدانه وعقله وجوارحه كلها في سكون تصغي وتنصت لكي يستقبل هذا الخطاب الإلهي، هذا هو الذي يقع له الذكرى، إِنَّ فِي ذَلِكَ و ” ذلك ” إشارة للشيء البعيد، لأنه بعيد في خطره وبعيد في عظمه، لكن لمن؟ لصاحب القلب.

قال الله تبارك وتعالى قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ إذاً علام نزل القرآن؟ نزل على القلب، ولكن الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى أصعب بكثير لأنه نزل على قلب موصوف، وليس أي قلب وهذا هو حقيقةً هو محلّ الخطر

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

الحمد لله رب العالمين

أن ربنا سبحانه وتعالى يقول نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ فهذا القلب له صفات، إذاً كلما كان قلب المرء قريباً من قلب صاحب النبوة والرسالة كلما كان حقيقاً وجديراً أن يصلح لاستقبال القرآن.

لأنه لماذا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لتنزيل الوحي عليه من دون الناس التي كانت موجودة في العصر على الأقل؟

لأنه بالأساس كان قلب أصلاً يبحث عن الله، هو لم يكن قلب غافل أو لاهٍ عن الله، لا لا لا، قلب يبحث عن الله، ويتحمّل مالا يطيق غيره أن يتحمّله طلباً للوصول إلى الله، وقد قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى لماذا اختصّ الغار بتنزيل الوحي، هذا الغار ماذا يمثّل؟ يمثّل مكان المعاناة طلباً للوصول إلى الله، نحن قلنا قبل ذلك تخيّل أن هناك شخص يخلو عن الناس وينقطع أيام متطاولة بشكل متكرر على مدى الثلاث سنوات في غرٍ مظلم في جبل، لكي ماذا يفعل؟ لكي يطلب من الله الهداية، يتفكّر في عظمة الله ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يرشده، ولذلك الوحي أين جاء، جاء في محل طلب الهداية، ومن الممكن أن يأتي في أي مكان آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لهذا الوحي ولهذه الكرامة فمن الممكن أن تأتي في البيت، وهو في طريقه، وهو في سوقه، لماذا هذا المكان، أن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك الخير في محلّ تلمّسك للخير، ولذلك نحن نتشبّث بالمساجد لأجل هذا، أن هذه المساجد هي المكان الذي نفيء إليه طلباً للرحمة الله، فننتظر أن ربنا سبحانه وتعالى يمنّ علينا بالرحمة في محلّ الرحمة، هذه هي نفس الفكرة، فجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فهذا رمز للمكان الذي أسعى فيه لطلب الهداية من الله تبارك وتعالى، فهذا القلب الذي كان يتحرّك ويتحرّق طلباً للهداية، هذا هو القلب الذي جعله ربنا يستحقّ أن يخاطبه وأن يصطفيه بكلماته.

فبما أنه نزل على قلب، ولذلك نحن تكلمنا قبل ذلك كذا مرة عن هذه الآية العظيمة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قلنا ما معنى وَنُقَدِّسُ لَكَ نقدّس أي نطهّر أنفسنا لك وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نحن بهذا التسبيح ماذا نفعل؟ ما غاية التسبيح؟ التطهير، ما معنى ونقدّس لك، أي أننا نطهّر نفسنا لكي تكون صالحة للتعبّد وللتقرّب ولذكر الله تبارك وتعالى فهذه المضغة على مقدار ما فيها من صلاح أو إصلاح على مقدار ما فيها من استجابة أو تجاوب، وهذا هو الشيء الذي سيسيّرنا أو عياذاً بالله يوقفنا، هذا هو الشيء الذي يتجاوب التجاوب السريع أو ربما..

آخر شيء نختم به قول الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن القرآن، نحن نتكلم عن أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بالقرآن من؟ الذي لديه قلب أو الذي يريد أن يسعى لكي يكون قلب، فيقول تعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إذاً ما الشيء الذي يمنع القرآن من أن يؤثّر؟ أو أن يقع موقعه؟ يوجد قُفل، قُفل موضوع على القلب، وبما أن القُفل مقفول لن تستطيع أن تلج إلى هذا المكان الذي أغلق بهذا الغلق وأقفل بهذا القُفل، فماذا نفعل لكي نفتح القُفل؟ وهذا القفل ليس قُفلاً حسّياً، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كلام، هذا الكلام له معنى، ويوجد وراءه دلالات، فنحن من المفترض أن نفهمها أو ندركها، فلكي يلج القرآن إلى القلب لابد أن أفتح القفل الذي أضعه على القلب، ربما جعله احتمالين ليس لهما ثالث أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا لا يوجد شيء آخر.

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلٌ من يهود، حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم، فقال: السلام عليك يا محمد، فيقول ثوبان رضي الله عنه، يقول: فدفعته دفعه كاد أن يصرع منها، – كان هيقع على الأرض – فقال: لما دفعتني، قال: ألا تقول يا رسول الله، هو يقول يا محمد، فقال الحبر: إنما أدعوه أو قال اسمّيه باسمه الذي سمّاه به أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسمي محمد الذي سمّاني به أهلي.

فقال: جئت أسألك، فقال صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيءٌ إن أجبتك، فقال اليهودي، قال: أسمع بأذني، ما معنى أسمع بأذني؟ يقول له هذا الكلام الذي سأقوله لك هذا أو الذي سأجيبك به أنت ستنتفع به، ما معنى ستنتفع به؟ أي أن قلبك سيستقبله، قال له لا أنا أسمع بأذني فقط، غاية في الصراحة والوضوح، فإذاً هو أتى للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يختبره، لم يأتي لكي يؤمن به، ولذلك يوجد سماع للأذن ويوجد سماع للقلب إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سمعنا: أي قبلنا، فلما قبلنا انقدنا وأطعنا واستجبنا، فهو يقول أسمع بأذني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عود فقعد ينكت به في الأرض وقال: سل.

فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات، قال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر – الصراط يعني – فهو عم يسأل، أي طبيعة الأسئلة التي يسألها، قال: أين يكون الناس – يوم القيامة – يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال: هم في الظلمة دون الجسر، قال: فمن أول الناس إجازة، من أول أناس تعبر على الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين، قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، ما أول شيء ربنا يكرمهم بها عندما يدخلون الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زائدة كبد الحوت، قال: فما غذاؤهم على إثر ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال: فما شرابهم عليه فقال صلى الله عليه وسلم: من عينٍ فيها تسمّى سلسبيلا، قال: صدقت.

ثم قال: أسألك عن شيءٍ لا يعلمه إلا نبيّ أو رجلٌ أو رجلان، قال: أينفعك شيءٌ إن أجبتك، قال: أسمع بأذني، فقال: أسألك عن الولد، فقال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منيّ الرجل مني المرأة، أذكرا بإذن الله ” كان الولد ذكراً ” وإذا اجتمعا فعلا منيّ الأنثى منيّ الذكر آنثا بإذن الله، قال: لقد صدقت وإنك لنبيّ، ثم قام فذهب وانصرف، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سألني عن الذي سألني عنه وإني لا علم لي بشيءٍ منه حتى آتاني الله تبارك وتعالى به، لم يكن يعلم الإجابة، وإنما أوحاه له ربه تبارك وتعالى في الحين.

فهنا ماذا يقول اليهودي، هو فاهم لأنه يهودي أصلاً وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ فهذا طبيعي، خلي بالك هم فاهمون، لماذا جعل ربنا اليهود في دائرة الغضب؟ بخلاف النصارى وضعوا في دائرة الضلال لأنهم فاهمون كل شيء جيد جدّاً، ولكن إرادات القلوب على عكس مراد الحق تبارك وتعالى، وأما النصارى فأصل التخبط في أصل الإدراك، ولذلك نحن أمرنا في كل صلاة أن نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا سبيل المؤمنين، علموا الحق – أدركوه – ثم أحبوه واتبعوه، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الذين علموا الحق فأبغضوه، أو الضَّالِّينَ الذين تخبّطوا في أصل طريقهم فلم يهتدوا إلى حقٍّ أو إلى صواب وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ فهو يقول له أنا أسمع بأذني، فهذه هي التي نسمّيها ” فلان بيصدر الطرشة ” هذه هي قوانين التصدير، من المفترض على الإنسان لكي يستجيب يصدّر قلبه، فكيف يصدّر قلبه، فهو يسمع بأذنه، أي يجعل الصلة بين الأذن ويبن القلب صلة حيّة أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ هذا هو الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ما معنى من كان له قلب، أي أن ربنا سبحانه وتعالى أعانه على أنه يحي قلبه فأصبح القلب يستجيب مباشرةً لأنه يعمل هو ينبض، فإن لم يكن فهو محتاج أن يفعل أشياء لكي يرزقه ربنا الحياة، فما هي الأشياء التي يحتاج أن يفعلها؟ أن ينصت لكلام الله حاضر القلب منصرفاً عن الشواغل.

مثلما نصلي فنحن نصلي بأبدان حاضرة وغالباً القلوب غير موجودة، لماذا غير موجودة؟ لأنها أصلاً مشغولة بأشياء أخرى، القلب لا يخرج من مكانه، لا ولكن الفكرة أن هناك شواغل الإنسان مشغول بها، يدخل إلى الصلاة بها، ويخرج من الصلاة بها، لأجل هذا فالصلاة لا تفعل شيئاً، لأن الشواغل الدنيوية التي تشغلني تسيطر عليّ طوال الوقت، ولذلك الصلاة لا تنتج ولا تثمر، هذه هي الفكرة ” الحضور “

على عكس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه ورجلٌ قلبه معلّقٌ في المساجد، أي أنه يخرج إلى الخارج لكن قلبه بالداخل، ولذلك دائماً يحنّ ويشتاق لهذا المكان، لأنه تارك قلبه هنا، نحن غالباً للأسف نفعل العكس، نأتي بأبداننا هنا، وقلوبنا معلّقة بأشياء كثيرة جدّاً بالخارج، الصورة التي يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إليها هي الصورة العكسية، أن القلب يتعلّق هنا – بالمسجد – وأنا أخرج وأرجع له فهي القضية كلها الآن، نحن نريد أن نتعامل مع هذه – المضغة ” القلب ” – هذه ام الذي يصلحها وما الذي يفسدها؟ متى تكون صالحة لأن تتقبل هذه الحقائق الإيمانية لكي تنتج الممارسة الإيمانية هذه.

هذا الكلام ما قيمته أو ما فائدته، الشخص لا يهتم بالشيء إلا عندما يكون مدرك مدى آثارها عليه، من المفترض، من المفترض أننا نؤمن، بل نوقن أن السعادة التي ينشدها كل إنسان هذه هي الشيء المشترك الذي اتّفق عليها كل الناس يبحث عن السعادة والطمأنينة واللذة، كل الناس، أيّاً كانت اتّجاهاتهم، الناس اتّجاهاتهم شتى، لكن هدفهم واحد، لكنهم يضلون الطريق في الوصول إليه، وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، أن المؤمن مدرك الطريق الحقيقي لتحصيل الغاية التي اتّفقت عليها الناس كلها، من المفترض أننا نؤمن بأن السعادة هي في أن نحيا في رحاب الله تبارك وتعالى، هذه هي سعادة الدنيا، وهذه هي نجاة الآخرة، على مقدار يقيننا بهذا، وعلى مقدار محبّتنا لأنفسنا تكون خطواتنا باتّجاه الله، لذلك أنا عنونت الخطبة ” الحياة في رحاب الله ” هذه هي حقيقة السعادة والطمأنينة ودلائلها كثيرة في القرآن وتكلمنا عليها كثيراً فلن نعيدها.

فالفكرة أنني من المفترض أني أحب نفسي، فأنا أحب نفسي بأي مقدار، إذا كنت أحب نفسي وبالتالي لابد أن أحب مصلحتها، إذا كنت أحب نفسي فعلاً ومدرك أن هذا هو مصلحتها فعلاً، إذاً من اجتماع هاتين المقدمتين لابد أن أكون أعظم شيء أحرص عليه، أين هذا القلب من الله، الذي قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا لا يطمئن ولا يسكن ولا يهدأ إلا إذا كان ذاكراً لله الَّذِينَ آمَنُوا هذه هي ” الحقائق الإيمانية ” وأثر الإيمان وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بماذا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فــأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ كيف تكون؟ أي أنني بمجرد أن ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى هل هذا سيحقق لي الطمأنينة، أم أن هناك أشياء تحدث لكي تجعل القلب يطمئن حينما يكون العبد ذاكراً لله، هذه هي الأشياء التي نحتاج أن نعرفها بشكل عملي قليلاً، وتفصيلي.

كيف نحوّل الدين لحقائق واقعية تطبيقية، شيء أنا أحياه في الحياة، مفردات بسيطة، أستطيع أن أستعملها، و- على فكرة – نحن لا إلى جمل كثيرة، الإنسان إذا وفّقه ربنا سبحانه وتعالى للعبادة شعر بها وأدرك قيمتها، هو سيتغيّر، ليس كما نتخيّل، هي ليست أزمة وليست شيء كبير، وفي النهاية القانون الإلهي ” من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ” من الذي يحتاج أن يتقرّب من من؟ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ نحن الذين نحتاج أن نقترب من ربنا، ولكنّ هذه هي رحمة ربنا، ” من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ” جذبه الله سبحانه وتعالى إليه بأضعاف هذا التقرب، إذاً البداية ليست شيء كبير، هو شبر، ” ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ” ” أنا مع عبدي ما ذكرني ” ” أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه “

إذاً خلاصة ما نريد أن نقول، نحن نريد أن نحاول أن نتفقد – وهذا سيكون شيء صعب – لماذا سيكون صعب؟ لأننا سنتلمّس هذا من القرآن، والقرآن ليس سهلاً على الإنسان اقتحامه لأن هذا في النهاية كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا الكلام قلنا في الخطبة قبل الماضية وأكّدنا عليه، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لكن نحن نحاول أن نلتزم الذي أمرنا ربنا به، أن نتدبّر كما أمرنا ربنا ونسأل ربنا أن يرشدنا ويلهمنا لما ينفعنا من القرآن، لأنه لا يستطيع أحد أن يحيط علماً بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى ولا بعمق ما فيها أبداً، لكن الإنسان يأخذ منها بقدر ما يكرمه الله سبحانه وتعالى وهذا سيكون القدر الذي ينفعه والذي يفيده والذي ينجيه.

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدلٌ فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا

اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم